在传统金融世界中,持有某家公司10%以上的股份,通常意味着董事会席位、分红权与战略话语权。而在去中心化的加密世界里,一个地址持有10亿枚WLFI,却面临一种极不对称的现实:该代币当前不可自由交易、也无法转账。有人在社交平台质疑,这难道不是“花了2亿多美元买一堆锁仓代码”的极端行为吗?但正是这种表面“非理性”的投资,隐藏着一场关于信任、治理和未来权力重构的深层逻辑。

这位“鲸鱼”到底买了什么?

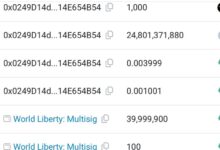

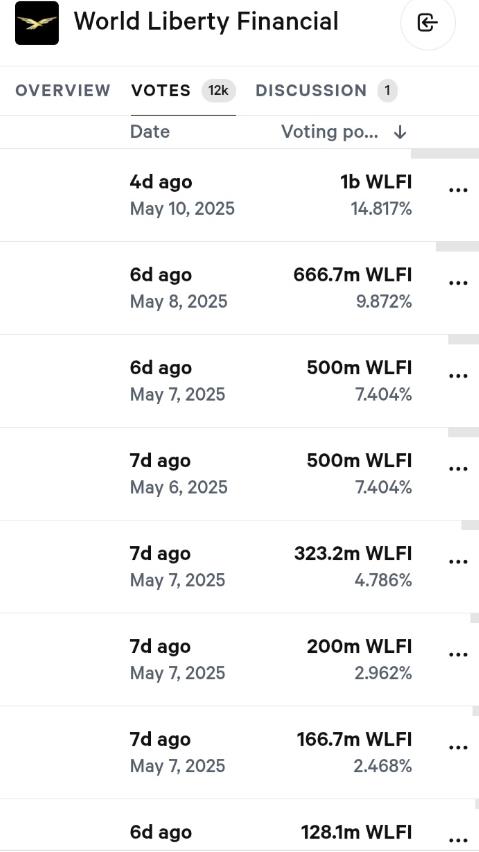

如果按场外市场流通参考价$0.015来估算,持有10亿枚WLFI意味着账面价值约1.5亿美元。即便该用户是早期投资人、以更低成本购得,我们也能大致确认:这是一位头部买家,不是散户、不是空气项目的“假钱包”,而是真金白银砸入WLFI体系的重仓者。

但关键问题在于:当前WLFI尚未上线中心化交易所,也不能在链上随意转账或交易,这意味着持币者完全不能“套现”或流通。

在正常逻辑下,这几乎是反人性的投资决策。但如果我们跳出短线视角,就会看到:他买的不是“能变现的代币”,而是一个可能影响未来金融体系的“权力筹码”。

不可交易的代币,价值何在?

这种设定并非首次出现。早期的Arbitrum、Optimism、Blur等项目在代币发放初期都经历了“非交易、非流通”的阶段,目的在于:

-

避免早期投机炒作:通过设置锁仓、权限限制,降低短期套利者对项目治理和市值的干扰;

-

保障治理权的权重分配:在生态尚未完全启动前,拥有代币其实就是拥有了未来的治理权投票份额;

-

建立长期主义的联盟机制:锁定大额投资者,意味着锁定一批不以快速套利为目标的“战略盟友”。

WLFI目前的结构更进一步——不仅尚未公开交易,而且当前只有通过合规KYC、且接入特定治理流程的钱包,才能参与“有限场景”使用。这种机制与以往加密项目完全不同,更像是把传统IPO前的股权投资逻辑复制到链上。

鲸鱼投资者的底层逻辑:赌的不是涨幅,而是“控制权”

谁会在项目尚未上线前投入数千万美元,买入不可变现的数字资产?答案是:愿意赌“控制权价值”的人。

目前WLFI背后有多个关键背景:

-

由特朗普家族公开背书,Eric Trump直接担任CSO;

-

联合创始人来自传统金融和风险投资圈,如Zach Witkoff;

-

推出稳定币USD1,已在BNB和Ethereum链上铸造;

-

宣布将构建“机构级DeFi基础设施”,包括借贷、跨链支付、身份验证等。

这些元素加起来,不只是一个发币项目,更像是试图在链上复刻“加密版BlackRock”的路径。而鲸鱼买家深知:项目刚起步阶段买入,成本低、影响力大,一旦治理结构开放,可能在DAO结构中占据不可替代的席位。

与其说他买的是代币,不如说是未来链上金融权力的早期入场券。

去中心化权力的重构:WLFI是一场政治金融实验?

更微妙的是,WLFI并非一般意义的Web3项目,它融合了多重敏感标签:

-

政治联盟:特朗普家族在背后发声,带来了传统Web2之外的政治影响力;

-

金融独立叙事:其推出的USD1主打链上透明、抵押锚定、与传统稳定币(如USDT)分道扬镳;

-

监管对冲模型:WLFI目前未开放交易,但其治理结构正在向特定地址开放“封闭生态使用权”,这与传统证券私募逻辑有异曲同工之妙。

这些都预示着:WLFI可能不急于上线主流交易平台,而是在搭建一套属于自己的“金融元宇宙”。

一旦这个生态具备运行能力(例如USD1可以借贷、支付、抵押等),那么10亿WLFI代币将成为所有流程的治理通证:你想上链贷款?你要通过WLFI DAO授权;你要开设USD1商户账户?你得拥有一定量WLFI作为抵押。

此时,这位鲸鱼就从“纸面财富拥有者”,变成了治理结构中的有权者。

真正聪明的钱,永远不是在追涨,而是在提前卡位

我们必须承认,当前WLFI尚未上线交易所,也尚无确定流动性通道,这让许多散户或分析师难以理解其估值逻辑。

但加密市场最疯狂的一点恰恰在于:那些曾经买入ETH时价格低于$1的人、买入SOL时还没人听说的基金,靠的都不是“预测K线”,而是对早期结构、制度与权力演化的深度把握。

那位买入10亿枚WLFI的鲸鱼,大概率正是看透了这场链上权力重塑的本质。他不是在炒币,而是在提前坐上未来“加密金融体系董事会”的位置。

所以,与其质疑这位投资者“是否傻”,我们或许更该问自己一句:

我们真的看懂WLFI这场游戏,究竟在玩什么了吗?

WLFI中文网

WLFI中文网