在加密世界,项目是一个维度,叙事是另一个维度,而人——尤其是KOL(Key Opinion Leader),才是这场游戏中最敏感、也最不可忽视的变量。

WLFI,一个自带“特朗普家族”话题光环的项目,自诞生起就被贴上了“政治加密化”的标签。无论你是支持者还是质疑者,都无法否认它在话题性、资源配置和权力话语上具备异于寻常项目的独特优势。更何况,WLFI推出的稳定币USD1,已实现跨链发行、快速进入DeFi主流协议、并成为阿布扎比MGX对币安投资的结算媒介,短时间内展现出罕见的执行力和资本动员能力。

但奇怪的是,在这样一个新闻、数据和叙事层面都“爆点十足”的项目上,却少见国内外主流KOL高调站台。这与当前KOL对Solana生态、Meme板块乃至一些AI Token的争相讨论、流量割据形成鲜明对比。为什么WLFI这么“热”,却这么“冷”?

答案其实不复杂——他们怕被打脸。

在目前的WLFI机制下,代币尚未开放自由转移。无法在公开市场交易,就意味着这些KOL无法轻松通过买入-拉盘-出货这套熟悉的路径赚到快钱。再加上“特朗普家族”四个字在主流舆论中存在一定争议,稍有不慎就可能被贴上“政治投机”的标签,KOL们更倾向于“先观望”,甚至是“先潜伏”。

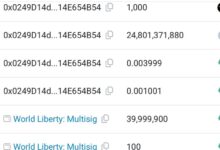

这也解释了为什么你几乎看不到他们公开谈论WLFI,却又能在各类链上数据中悄悄发现他们的钱包地址与空投互动行为。这种“嘴上不提,钱包里真香”的行为模式,其实是一种非常典型的流量KOL策略:先蹲热点,后补叙事。

他们等待的是WLFI代币一旦开放交易,一旦涨幅形成市场效应,就能顺势站出来说:“看,我早在几个月前就拿了WLFI”,然后顺理成章推出付费群、内参、课程、会员服务,套上“单币A9”的光环,吸引新一波追涨用户。而这类“事后诸葛式”蹭热点行为,本质上与项目无关,与建设无关,与价值无关,仅仅是流量操盘术的一环。

与之形成对比的,是那些少数真正参与、公开表态、愿意投入内容构建的KOL。例如Notaz.Sol和Emily Burns,无论WLFI当前是否能立即变现、是否有短期交易机会,他们都在第一时间认真研究项目,深入分析逻辑,甚至参与社区治理与传播。他们不是等待市场验证后才露面,而是主动投身项目早期,用内容和观点推动认知建设。

我们不能否认,KOL本就是一个“吃市场波动红利”的群体,他们有动机优化自己的风险敞口。但当KOL只做流量的生意,而不去承担“价值发现者”的责任时,整个行业生态将失去建设的力量。

项目需要流量,但更需要信任。尤其是像WLFI这样带有现实政治连接的项目,它的价值不能仅仅体现在涨跌之间,更要看是否能构建一个“稳态金融工具+真实治理”的新型模式。这需要时间,也需要真正认同项目长期主义的KOL去解释、去传播、去陪伴。

所以,面对WLFI这种项目,我们更应该问:谁在等风来,又是谁在种风?前者收割浪潮,后者培育浪潮。差别不在嘴上,而在行为和逻辑深处。

未来,等WLFI开放交易,那些今天闭口不谈的KOL可能会蜂拥而至,带着战绩图和“早就预测到”的截图登场。但我们要记住,真正的信仰从不是涨幅堆出来的,而是理念、结构和行动堆起来的。

市场记忆短暂,但链上数据不会说谎。谁是第一批参与者,谁是真的构建者,时间终将给出答案。与其寄望某个KOL明天发帖,不如今天自己去了解、去判断、去参与。你不需要“单币A9”的神话,你需要的是长期陪伴的确定性。

这才是真正值得信任的加密建设者精神。

WLFI中文网

WLFI中文网