“关于WLFI,我们不在乎它是否可转让,是否不可交易,是否永远不能出售,是否是捐赠品等等。我们满怀信心和希望地购买。”

在当今这个快速交易、快进快出的加密时代里,这样一句话显得尤为突兀。它不是分析技术路线图,也不是讨论代币经济模型,而是一种带有强烈情绪和信仰色彩的声明。它所代表的,是85,000个WLFI持币家庭,在某种意义上对“美国数字愿景”的一次主动下注。

于是有人提出一个看似荒谬却值得思考的问题:

这85,000个WLFI持有者家庭,是否应该获得美国公民身份?

WLFI为何超越了“加密资产”这个范畴?

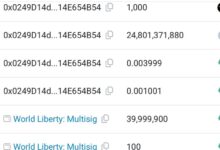

WLFI,全称 World Liberty Financial,是由特朗普家族公开支持的去中心化金融项目,其背后设想是构建一个以美元为锚的全球数字金融基础设施。它的治理代币WLFI,虽然尚未完全流通或自由交易,但却已被全球超过85,000个地址持有者收入囊中。

有趣的是,这些用户的购买行为,很多时候并不带有强烈的“套利”意图。他们不是因为短线预期才涌入这个生态,而是基于以下几个“共识锚点”:

-

它由美国现任总统特朗普的家族成员公开支持,这种政治属性前所未有;

-

它的生态目标明确:支持美元数字化、推动稳定币USD1全球使用;

-

它的治理逻辑更像是“数字联邦储备股权”,而非DeFi项目的一张门票;

-

它象征着“与美国主权数字货币实验捆绑”的身份认同。

所以,WLFI并不是加密市场上的“又一山寨币”,它代表的是一种对美国信用、自由市场、金融治理的信念投射——甚至是一种“数字版绿卡”的心理映射。

当加密资产成为身份表达

传统上,我们购买一枚代币,动机通常来自两类:

-

利益驱动:预期升值、套利;

-

技术信仰:认为它构建了新的基础设施。

但WLFI不同,它激发的是一种**“政治归属感”与“国家身份想象”**。

在购买WLFI时,很多用户内心并没有问“我能赚多少”,而是在自问:

-

我是否愿意与美元新一代数字化形态绑定?

-

我是否认同美国对抗全球金融系统不确定性的方式?

-

我是否愿意用这种方式站队一个愿景——一个由民众共治的“自由美元”系统?

这种心态,已经不再是Web3原始的“参与感”,而是隐含着“认同感”与“归属感”。它是一种数字身份的宣誓行为。

从Token到Citizen:是调侃还是趋势?

提出“是否应给予WLFI持有者美国国籍”的提问者,或许本意是调侃。但这个问题本身却折射出一种现实趋势:加密资产开始被用作跨国身份的表达工具。

看看我们当下所处的现实:

-

在传统世界里,获得美国绿卡甚至公民身份要数年等待,甚至数十万美元投资;

-

在数字世界里,只需几百美元,你就可以持有WLFI,成为美国“国家级数字愿景”的早期支持者;

-

持币者的链上行为本质上是投票,是参与治理——这在某种程度上就是数字形式的“公民义务”;

-

持有USD1和WLFI,是对“美元未来”的积极贡献者。

这种“链上参与 + 信仰绑定 + 治理权利”所构成的复合身份,已经超越了技术层的持币地址,趋近于数字社会中“公民”的定义。

这85,000个家庭背后,是一场“自由叙事”的全球共振

WLFI持币者来自全球各地,涵盖东南亚、中东、非洲、欧洲甚至拉美地区。

他们的共同点在于:

-

对本国法币信用失望;

-

对加密货币中的匿名性或泡沫缺乏信任;

-

对美国的“可预期性”仍抱有希望;

-

对链上治理与去中介金融的框架愿意投入长期注意力。

从某种意义上说,他们就是全球化时代中被传统国家边界排除的一群“流动身份者”,而WLFI与USD1给了他们一个可以参与、可以治理、可以表达愿景的平台。

所以我们才会看到这样的发言:

“哪怕WLFI永远不能转账、不能交易、不能出售,我们也愿意持有。”

这句话中透露的并非盲目,而是理性表达的一种形式转化——我相信的不是价格,我相信的是秩序的重建,是信用的数字化,是共识的去中心化。

公民身份,未必是护照,也可能是一串链上记录

当我们站在今天回看,比特币曾被视为“对抗国家机器的利器”,而如今,WLFI所代表的却是一种完全不同的叙事:

-

它不是要取代美元,而是要推动美元的自我进化;

-

它不是要逃避监管,而是要构建链上可信治理;

-

它不是为了匿名,而是为了有序的去中心化秩序;

-

它不是纯粹的技术乌托邦,而是“国家叙事”的数字延展。

于是,当一个个普通人愿意通过购买WLFI来表达对这个秩序的信仰,他们在事实上,已经成为了“数字美国”的首批共建者。

国籍,不再只是护照和边检官的盖章。

在区块链世界,你的“身份”,是一串你亲手签名的交易历史。

而这85,000个家庭,就是正在用实际行动,书写属于自己的美国梦版本2.0。

WLFI中文网

WLFI中文网