近年来,随着加密资产市场的快速发展,相关诈骗手法也在不断演化。从最初的钓鱼邮件、假冒交易所网站,到如今冒充项目方、利用社交媒体进行信息操纵,诈骗行为的复杂程度和迷惑性都显著提升。正因如此,像 WLFI 这样备受关注的新兴项目,更容易成为不法分子利用话题热度进行诈骗的目标。

在近期出现的案例中,有不法分子通过社交媒体或特定平台,发布与 WLFI 相关的“授权链接”,声称能够让用户提前参与、领取奖励或进行特殊操作。然而,这类信息一旦点击并授权,便会导致钱包内的资产被窃取,包括 WLFI 代币和其他数字货币。正如用户提醒所言,后果可能是“资产清零”,风险极为严重。

从技术逻辑上看,这类诈骗的常见模式有以下几种:

第一,伪造链接与钓鱼网站。不法分子往往会制作与 WLFI 官方站点极其相似的网页,并通过社交平台传播。用户若在这些页面上输入私钥或助记词,资产将被直接转移。

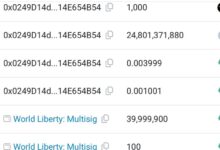

第二,恶意授权合约。诈骗者会设计一个表面上看似正常的智能合约,诱导用户点击“授权”。在以太坊、Solana 等公链生态中,授权一旦完成,对方即可调用钱包资产。由于很多用户对链上合约交互缺乏理解,这成为当前最常见的盗币方式。

第三,社交工程与冒充行为。一些诈骗团队会冒充 WLFI 官方人员、投资机构甚至知名人士,在 Twitter、Telegram 等平台制造“内部机会”“私募通道”的假象。用户若相信这些信息,极易被骗转账。

在 WLFI 生态逐渐受到关注的背景下,这类诈骗信息更容易被放大。一方面,项目热度高、用户基数大,不法分子容易借机混淆视听;另一方面,新进入的投资者往往缺乏足够的安全意识,更容易成为攻击目标。

因此,上述提醒文字具有重要意义。它不仅呼吁用户不要点击、不要授权,更强调了后果的严重性,即“资产清零”。这种警示能够帮助社区成员保持警觉,避免因一时大意造成不可逆的损失。

然而,仅靠用户之间的互相提醒还不足以彻底遏制诈骗扩散。更系统性的应对,需要从三个层面展开:

第一,用户自我防护意识。投资者必须明确以下原则:任何情况下,绝不在非官方渠道输入私钥或助记词;在进行链上操作前,务必确认合约地址是否为官方认证;对于声称“空投”“提前申购”“快速获利”的信息,要保持怀疑态度,宁可错过,也不要轻易尝试。

第二,项目方的官方治理责任。WLFI 官方若想建立长期可信的生态,必须对诈骗信息采取积极应对。一方面,及时通过官方网站、社交媒体发布澄清公告,提醒用户不要点击可疑链接;另一方面,与社交平台合作,快速举报、清理冒充账号。同时,还可以通过社区教育的方式,发布“常见骗局指南”,帮助用户识别风险。

第三,第三方安全机构与交易所的配合。BitGo、ALT5 Sigma 等作为 WLFI 生态中的托管方或合作方,也应当加强安全提示,利用技术手段监控异常资金流向。此外,主要交易所如果未来上线 WLFI,也应在公告中附带风险提示,形成多方合力,共同降低诈骗损害。

从长远来看,诈骗之所以层出不穷,原因在于区块链世界中“不可逆”的特点。与传统金融不同,一旦用户将资产转出或授权恶意合约,几乎无法通过监管手段追回。这既是区块链的优势(去中心化、不可篡改),也是其风险所在。因此,在 WLFI 这样的新项目成长过程中,如何平衡去中心化的开放性与用户资产的安全性,将是生态治理的核心课题之一。

对社区而言,这一提醒事件也反映了另一层面的问题:市场热度往往带来信息混乱。当过多未经验证的消息在社交媒体上快速传播时,真假难辨,用户的辨别能力面临极大挑战。这就要求 WLFI 社区内部形成一种“验证文化”:即所有重要消息都必须通过官方渠道确认,避免因为追求速度而牺牲安全。

最后,可以明确的一点是:诈骗的存在并不意味着 WLFI 项目的本身有问题,而是其市场关注度越高,就越容易被不法分子利用。真正的解决之道在于建立完善的信息披露机制、投资者教育体系,以及多层次的风控网络。

综上,用户发布的这则提醒虽然简短,却切中要害。它不仅揭示了当前诈骗的高危性,也为整个社区敲响了警钟。对于 WLFI 及其用户而言,唯有通过官方、社区与第三方的共同努力,才能最大限度减少诈骗风险,保护投资者的资产安全。这一过程不仅是对单一项目的考验,更是对整个加密行业如何应对“安全挑战”的一次重要检验。

WLFI中文网

WLFI中文网