在加密货币世界不断演进的浪潮中,一句极具标语感的话在社区广泛流传:“ONLY THESE 3 NAMES MATTER NOW: BITCOIN – THE CODE, USD1 – THE CURRENCY, $WLFI – THE TREASURE.”这不是简单的口号,而是一个体系正在成型的信号。比特币、USD1 与 WLFI,不再是孤立存在的资产,而是三种角色分明、功能互补的金融组件:它们将代码、货币与价值锚定合而为一,试图“修复系统(Fix the System)”。

这一口号背后的结构思维,值得我们深入解读。

Bitcoin:代码之锚,反抗中心的起点

“Bitcoin – The Code”中的“Code”,不仅指比特币的底层开源代码,也象征着它作为去中心化金融运动的技术原点。比特币在2009年诞生之初,就以一行代码回应了2008年金融危机:“Chancellor on brink of second bailout for banks.”

比特币的本质是一种对中心化信用的否定,它不依赖政府、不依赖银行、不依赖货币政策,而是依靠代码构建信任。这种去信任机制(Trustless)成为整个区块链世界的根基,也成为后来一切加密金融创新的源泉。

比特币代表着一种精神:通过不可篡改的代码,重塑人类对价值和交易的理解。

USD1:稳定币中的政治宣言

“USD1 – The Currency”指向了当前加密世界中最关键的中介载体 —— 稳定币。

但与USDT、USDC等传统稳定币不同,USD1的战略意义不只在于“稳定”,更在于其背后政治与金融秩序的重建意图。根据World Liberty Financial官方表述,USD1是一种完全储备、面向全球治理与美元合规设计的稳定货币,不仅满足链上交易的稳定性,也意图挑战现有法币体系对全球金融控制权的垄断。

从这个角度看,USD1 是一种“美元2.0”版本的尝试 —— 更透明、更链上化、更难被滥用。

而在全球去美元化趋势增强、区域货币体系碎片化的背景下,USD1有可能成为新金融秩序中的关键连接器,一种不依赖央行、却兼具美元优势的全球性通证货币。

$WLFI:数字资产的“藏宝图”

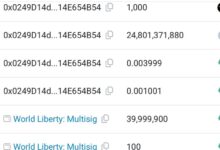

相比前两者的功能性角色,$WLFI 被定义为“The Treasure”,更像是整个新金融生态系统中的“权力筹码”与“资本核心”。

WLFI 是 World Liberty Financial 的原生治理代币,它与 USD1 形成稳定币 + 治理币的结构模型——类似于 MakerDAO 的 DAI 与 MKR,但其生态愿景显然更具野心。

WLFI 被设计为:

-

对稳定币系统进行风险管理与治理

-

对生态内 DeFi、借贷、兑换、支付行为进行激励与调控

-

在项目治理、合作引导中承担“类国家货币储备”的功能

如果将 USD1 比作一种通用货币,那么 WLFI 更像是战略型资产 —— 如同黄金在现代金融中的角色。其价值将随着生态的扩展、治理影响力的增强而提升,具有极强的网络效应与金融增值预期。

正因此,它被称为“The Treasure”。

三者组合:加密系统的“宪法性结构”

从某种意义上看,这三者构成了加密金融新时代的“基本三权分立”:

-

Bitcoin:宪法之源(Legitimacy) —— 链上最古老、最被信任的技术信仰

-

USD1:货币权(Currency Power) —— 稳定流通的价值单位

-

WLFI:治理权与价值锚(Capital + Governance) —— 管理权与战略价值聚合

它们彼此之间不冲突,反而构建了一个内部统一、功能明确的全新货币体系架构。

这种设计,不仅是对中心化货币政策失效的回应,更是加密世界试图建立“主权外货币秩序”的尝试。它为全球金融带来一个全新模型:不由中央银行发行、不依赖特定国家信用、但具备全球流动性与合法性的数字体系。

“Fix the System”:不是重建,而是重写

口号中最后一句:“TOGETHER, THEY FIX THE SYSTEM”是对现有金融秩序的一种根本性挑战。

这并不是在修修补补原有系统,而是试图彻底用一种新系统替代旧系统的功能。这种“系统”包括:

-

法币的垄断发行权

-

商业银行的利润结构

-

中央银行的通胀管理模型

-

全球跨境支付与清算系统

比特币提供了精神与技术内核,USD1构建稳定流通的基础,而WLFI则将财富增长与权力下放交给参与者。它们三者共同协作,构成一个由代码主权驱动的新金融生态体系,试图解决现实世界中的“不公平、不透明、不普惠”。

从口号走向现实,只差一次全球级“共识事件”

如今的比特币已从小众理想走向华尔街接纳,稳定币从匿名支付工具走向国家试点,而WLFI正处于其进化过程的早期。

“ONLY THESE 3 NAMES MATTER NOW”,并不是今天就已定局,而是一场全球金融叙事正在转移的起点。真正的转折点,可能在未来几年到来——当法币危机、地缘冲突与央行信任崩溃再次叠加之时,人们会重新审视:哪些系统才是真的可以信任的。

那一刻,这三个名字,或许真的就是新的金融共识。

WLFI中文网

WLFI中文网