当区块链世界正在为USD1稳定币空投治理提案通过而欢呼之际,一场针对普通用户的钱包安全战役,已经在暗处悄然打响。近日,多位WLFI生态用户反馈,他们收到了伪装成“USD1空投通知”的钓鱼邮件,诱导点击伪造网站或智能合约链接。一旦中招,轻则设备中毒信息泄露,重则钱包被盗、数字资产瞬间归零,甚至包括用户的WLFI治理代币。

这场悄然爆发的安全危机,揭示了在加密资产日益制度化的今天,用户面对的最大敌人并非行情波动,而是信任的劫持。

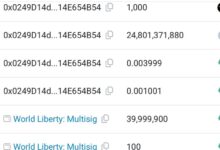

空投成为诈骗重灾区,黑灰产业有机可乘

空投活动在加密世界由来已久。它既是激励机制的一部分,也是一种构建用户基础、提升代币流通性的方式。然而每一次空投狂潮,往往也是诈骗分子的“盛宴”。通过伪造邮件、构建高仿网页、投放虚假社交账号,诈骗团队精准捕捉用户心理,营造出“官方空投马上到账”的紧迫感,诱导用户点击并连接钱包。

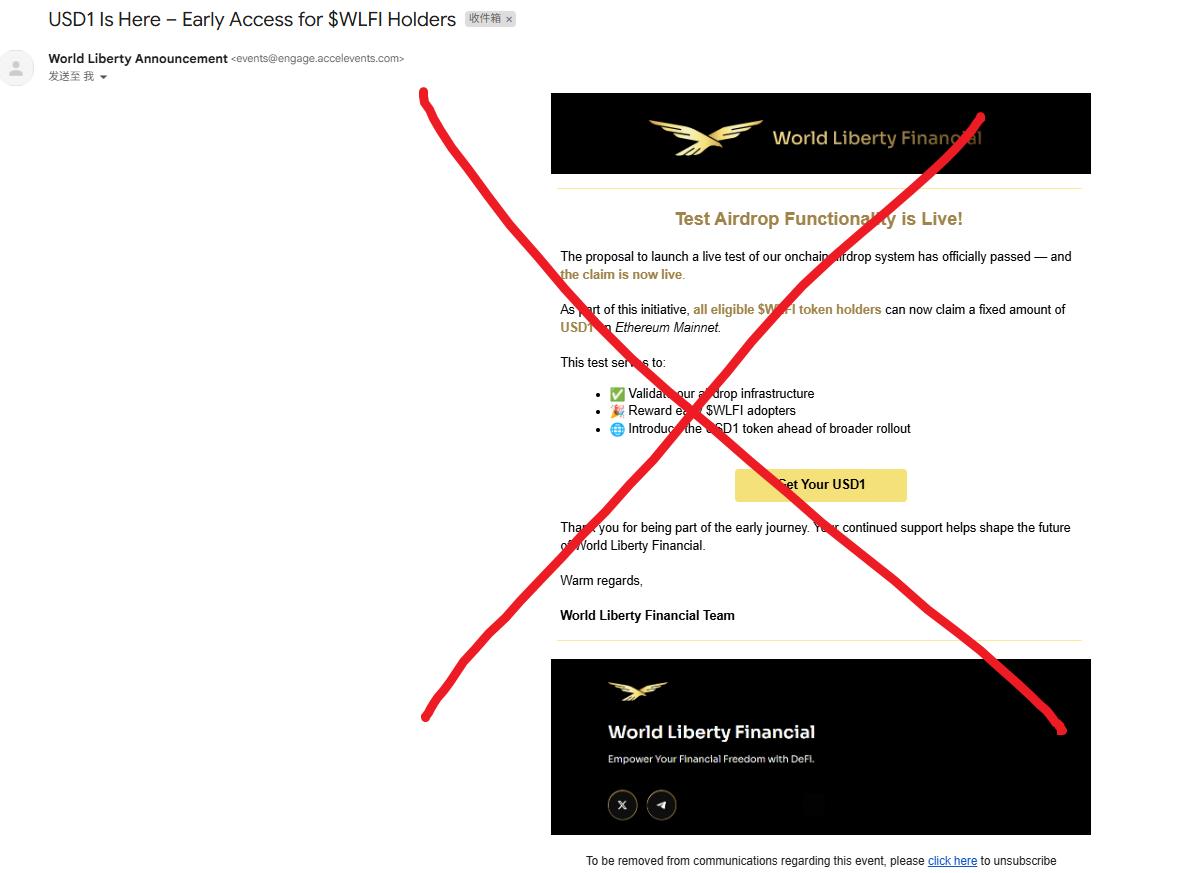

此次围绕USD1的诈骗行为呈现出更高的“定制化”特征。有用户反映收到的邮件内容详尽、排版专业,甚至仿造了WLFI官方X平台发布的口吻,并嵌入虚假“查询资格链接”或“立即领取USD1”的按钮。一旦点击,用户设备就可能被注入木马脚本,或跳转至伪造的授权签名界面,诱导签署恶意交易指令。

在链上转账是不可逆的背景下,一次错误点击就足以摧毁一整段加密旅程。尤其当用户钱包内持有WLFI等高价值治理代币时,被盗的后果将不止于个人财产损失,还可能影响整个社区的投票权重与治理安全。

加密世界的信任博弈,远比想象更复杂

值得警惕的不只是邮件。越来越多的诈骗分子开始利用AI工具进行“社交伪装”——自动生成伪装成WLFI团队成员的社群账号、伪造Eric Trump转发截图、批量生成误导性推文。这类诈骗已经不再是简单的“链接诱骗”,而是构建起一套近似官方语境与视觉风格的“仿真世界”,让普通用户很难一眼识破。

在加密世界,“代码即信任”是理想;但在现实操作中,绝大多数用户的信息获取来源仍是社交平台、邮箱与搜索引擎。当这些入口被污染时,再强的智能合约安全也难以保护用户免于陷阱。

官方渠道是唯一可信入口,社区自觉是第一道防线

面对这类诈骗行为,WLFI团队已迅速做出回应,强调一切空投相关信息均以官方网站和X平台公告为准。官方已明确空投尚未启动,也未启用任何查询链接或邀请授权程序。

-

WLFI官方X账号:https://x.com/worldlibertyfi

值得一提的是,WLFI团队在技术上已部署多重防护措施,如合约白名单限制、ENS反钓鱼链接过滤等机制。但最终的安全仍取决于用户的基本警觉:不轻信、不点击、不签名,是任何时代都不过时的三条守则。

更重要的是,社区的协同互助至关重要。面对伪装精准、形式多样的诈骗信息,仅靠项目方单方面提醒远远不够。每一个社区成员都应扮演“安全守门人”的角色,主动提醒周围用户识别钓鱼风险、举报可疑账号。一个强大的Web3社区,不只是交易热度的集合,更是信任文化的自我修复系统。

空投是激励,也是考验

USD1作为WLFI生态推出的稳定币,不仅承载着技术与金融模型的期望,也正在变成检验社区治理、用户安全意识和整体生态稳定性的一个窗口。

WLFI此次空投并非只是一场财富分配行为,它同样是对用户教育体系、信息传播效率与网络信任系统的一次全面测试。越是项目发展进入实质阶段,越是要警惕“外围风险”的浸透。一个治理代币的价值,不仅体现于链上投票权,也体现于用户免受骗局干扰的信任保障能力。

责任的传承

区块链的世界从不缺技术突破与金融创新,但真正决定一个生态能否长久运行的,始终是用户是否能在复杂语境中作出正确选择。诈骗的横行提醒我们,每一次技术进步都会被恶意力量紧随其后。我们必须构建的不仅是更安全的合约环境,更是一种由下而上的安全文化。空投不只是奖励的传递,更是责任的传承。

WLFI中文网

WLFI中文网